前世界首富馬斯克又多了個頭銜——美國國家工程院院士。

馬斯克在推特上回應稱“非常感謝”,但有關他配不配得上這一榮譽的爭議,事后在社交平臺上引發討論。

馬斯克當選的院士,含金量有多高?評選流程和標準是什么?馬斯克配得上這一榮譽嗎?

1

當地時間2月10日上午,美國國家工程院公布了新一期院士名單,包括111名美國院士和22名外籍院士,特斯拉創始人馬斯克的名字赫然在列。

美國國家工程院成立于1964年12月,是美國工程科技界最高水平的學術機構之一,當選院士對工程師來說是一項非常高的榮譽。

馬斯克在推特上轉發了美國國家工程院的官方推文,稱“非常感謝”。

馬斯克當選院士的消息傳出后,社交平臺上呈現出兩極分化的聲音,有人祝賀他取得這一至高榮譽,也有網友質疑他配不上院士稱號,甚至諷刺他是不是花錢“買”的。

在討論馬斯克配不配得上院士榮譽前,先來看下美國國家工程院對他的介紹——

SpaceX創始人、首席執行官兼首席工程師。在可重復使用的運載火箭和可持續運輸和能源系統的設計、工程、制造和運營方面取得突破。

從這段評價可以看出,馬斯克之所以被選為院士,并非因為他是前世界首富,也不是特斯拉銷量有多好,而是SpaceX在可回收火箭上的技術突破。

至于當選院士的企業家,往近了說,本次名單中就有好多位,包括微軟CEO薩蒂亞·納德拉、莫德納聯合創始人兼董事長努巴·阿費延,往遠的看,比爾·蓋茨和喬布斯20多年前都當選過。

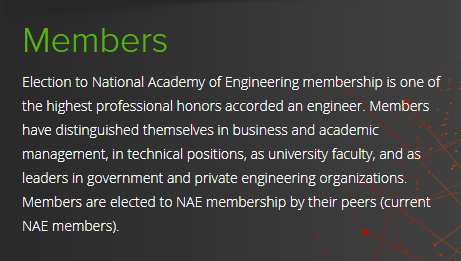

再來看下美國國家工程院對院士的要求,表彰對象為在“工程研究、實踐或教育方面做出突出貢獻的人,包括在適當情況下對工程文獻做出重大貢獻的人”等,并沒有規定入選者的職業,專家學者、企業家和政府職員都有資格。

2

美國國家工程院對院士的要求,可以簡單理解為“不拘一格降人才”,本科生馬斯克的當選并無問題。

那評選流程有沒有暗箱操作的可能?

美國國家工程院官網的介紹比較模糊,即由往屆院士提名并結合同行評議和投票,最終確定院士人選。

但據曾于1987年當選的華裔數學家何毓琦介紹,美國國家工程院院士的評選分為四大步驟——

1.院士提名候選人

2.候選人經過所在學部院士的通信評議和投票,但不會根據投票結果對候選人進行排名和淘汰,全部候選人名單和投票評議資料被轉入下一步;

3.同行評審委員會對候選人的學術成就和資格進行詳細評審,然后投票并對候選人進行排名和淘汰,提出院士候選人最后名單;

4.院士大會對最后名單進行投票,根據定額和得票排序選出院士。

院士們的投票大部分是實名的,但整個評選過程是嚴格保密的,從提名到產生院士名單,大概持續一年左右。

從另一個層面來說,候選人自己都不知道有沒有被提名,更別說具體的投票結果了。這其實有點類似諾貝爾獎的評選流程,候選人的自主操作空間很小。

再退一步說,在本次增選院士名單出爐前,美國國家工程院有近2500名國內外院士,要“買通”這些院士給他投票,馬斯克的錢是足夠的,但他有心思去這么做么?

回到專業的工程領域上,SpaceX開發的可回收火箭,大大降低了航空航天的發射成本,馬斯克作為幕后主導者,當選一個院士也說得過去吧。

3

實際上,美國國家工程院院士這一頭銜,更多的是榮譽而非實際學術稱號。

美國國家工程院本身是一個非營利性NGO,隸屬于美國國家科學院,每年增選一次海內外院士。而所謂的院士,其實更像是一個“會員”(它對應的英文也是“member”),當選為院士也不會升職加薪。

在美國,側重學術領域的院士主要指美國國家科學院,它的評選流程更復雜,近10%的美國科學院院士是諾貝爾獎得主。

總的來說,馬斯克當選院士真沒什么了不起的,他也不會在名片中將“美國國家工程院院士”幾個字標紅加粗。這事之所以有關注度,根源還是他個人的爭議性——

口無遮攔的行事風格,偷稅漏稅丑聞,場外花邊新聞不斷。

比如說最近吧,他又因為星鏈計劃陷入爭議中。

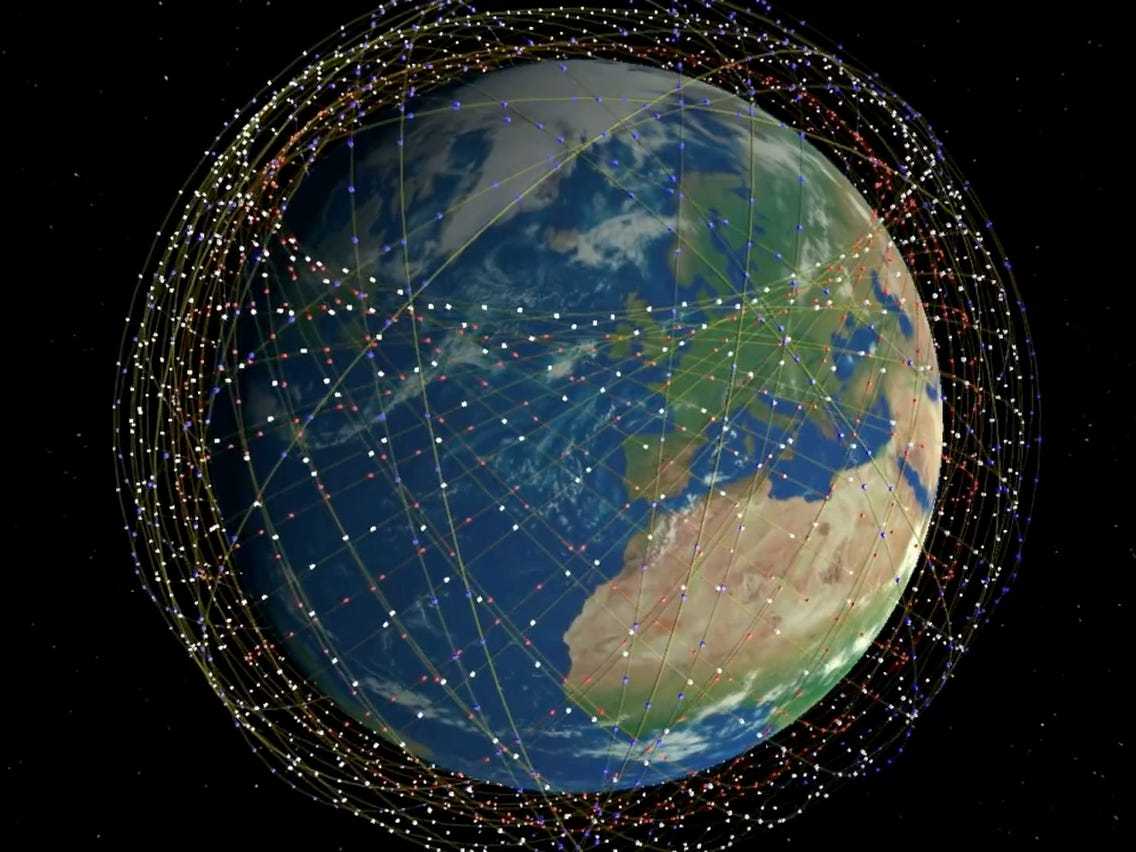

2015年1月,馬斯克宣布了SpaceX雄心勃勃的星鏈計劃,打算在未來數十年內發射超過1萬顆衛星,以便在全球范圍內提供低成本的互聯網連接服務。

截至今年1月,SpaceX已經發射了超過2000顆衛星,馬斯克近期又高調表示,希望將星鏈計劃的衛星數再增加3萬顆。

在太空資源有限的情況下,SpaceX一下發射了這么多衛星,勢必會影響太空中現存航空體的正常運行,甚至可能造成撞擊事故。

NASA最近就致信美國聯邦通信委員會(SpaceX發射衛星須向其申請),表達了對星鏈計劃的擔憂。早前歐洲航天局也表達過不滿,稱星鏈衛星多次險些撞上歐洲氣象衛星。

院士馬斯克,還需要承擔更多的責任感。來源: 狐度

金大立免費服務熱線

金大立免費服務熱線 地址:成都彭州市工業開發區天彭鎮旌旗西路419號

地址:成都彭州市工業開發區天彭鎮旌旗西路419號二維碼