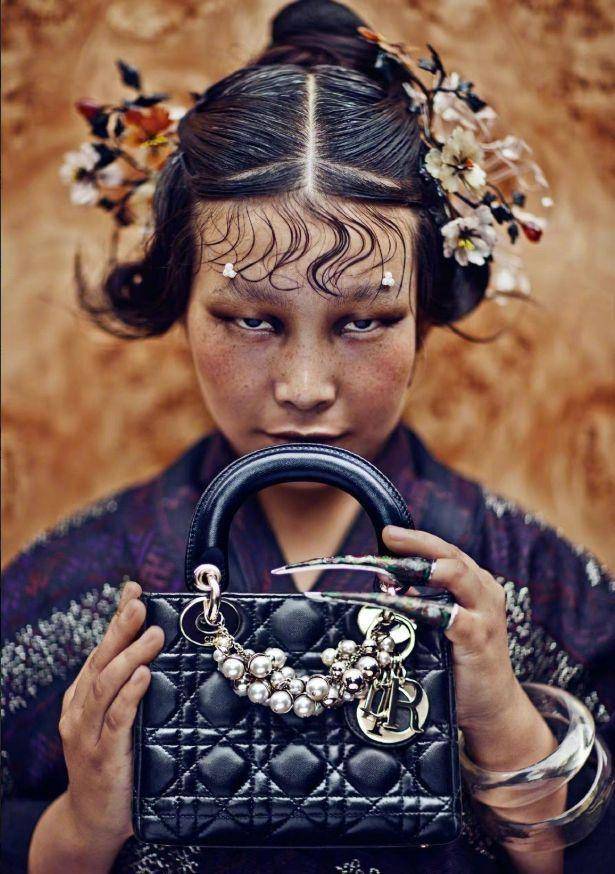

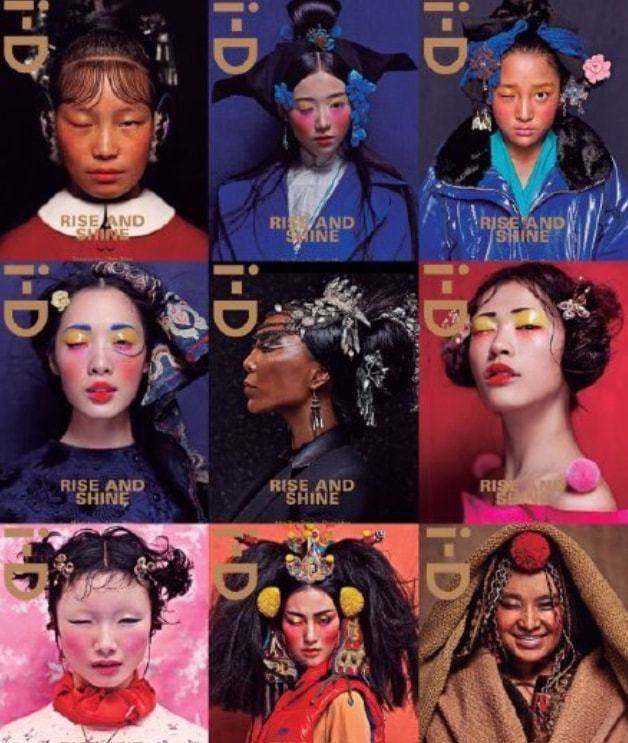

知名女攝影師陳漫的一組攝影作品,最近引起了非常大的爭議。批評聲很尖銳,有說她是“陰間藝術家”,有說她是“丑化中國人”“討好洋人”“漢奸”。類似情況不是第一次出現了,為什么不符合普通中國人審美的作品,總是能和種族對立,攪合起來呢?

首先我們來聊一下“什么是美”。這個看似很簡單的問題,其實困擾過古往今來很多大哲學家。拿出兩張女生照片,讓你選哪個更美,好像挺容易。可是如果讓你給出讓所有人都認同的標準,恐怕就很難說出個所以然。

“各花入個眼”,“蘿卜白菜各有所愛”,這是普通人面對審美爭議時的常用答案。這個答案,本質上可以歸入主觀派。比如,在叔本華看來,美就是“純粹的主體”(也就是人)在知覺中對“純粹的客體”(比如一幅攝影作品)的審美觀照,所以美就是純主觀的事兒。

如果按照這個理論,陳漫當然可以說,她作為創作者就是覺得那些照片美,旁觀者怎么覺得,她完全可以不care。“我不要你覺得我要我覺得”嘛。可是,現實確實有很多人產生了一種被冒犯感,是不是這些人玻璃心、無理取鬧呢?

我們接著來看另一種關于“美”的解釋,是放在主客觀關系中界定的。比如,黑格爾就說:“美是理念的感性顯現”,“美與真是一回事”。簡單理解的話,一幅作品美不美,判斷標準應該是客觀屬性和主觀感受的辯證統一。中國美學家朱光潛有更通俗的說法,他說:“美的問題難點就在于它一方面是主觀的價值,一方面也有幾分是客觀的事實。”

我個人是比較認同這種視角,主客觀關系決定了“什么是美”。唐朝人的觀念以胖為美,把客觀瘦弱的林黛玉送過去,唐朝人當然不會覺得美。現在普通人的個體審美雖然有差異,可畢竟有個大致統一的“審美金線”,至少在把高圓圓當成女神的直男們眼里,陳漫作品里的女性,很難有美的說服力。更進一步的,在越來越多中國人把凸顯瞇瞇眼當成丑化歧視的象征后,攝影作品里的這些元素,也就容易引發負面的聯想。

換言之,“美”的爭議背后,其實是整個社會觀念水位的反映。人很難超越于時代,那些爭議有可以理解的背景。不過需要提醒的是,人們的審美觀念本身也是流動的,環肥燕瘦,不同時代會有不同的審美取向。而且,審美標準如果太絕對,對不符合流行審美標準的人,也可能構成一種壓迫。審美觀念的多元,對不符合時下審美的“美”多一些包容,是社會文明開放的象征。來源: 狐度

金大立免費服務熱線

金大立免費服務熱線 地址:成都彭州市工業開發區天彭鎮旌旗西路419號

地址:成都彭州市工業開發區天彭鎮旌旗西路419號二維碼